Endlich WiFi! Nicht, dass ich den Netzanschluss in den vergangenen 6 Tagen vermisst hätte. Aber meine treue Follower-Crowd (so 20 Leute geschätzt) bekam keine Updates. Jetzt sitze ich in einem Café in Reims und kann endlich den fleißig produzierten Reisetagebuch-Content hochladen.

Ja, ja, ich habe es getan, es gibt nichts mehr zu leugnen und ich ziehe das jetzt auch durch. Nichts mehr zu verlieren, halb zwölf auf der Doomsday-Uhr, Apocalypse Now, Tod oder Freiheit.

Ich habe einen VW-Bus angemietet.

So, jetzt ist es raus, alle wissen nun um mein Problem, dann kann man freier darüber sprechen. Und eine langatmige Erklärung hinterherschieben:

Schon zu Beginn meines Jahres stand auf der Planungsliste eine längere Tour durch Frankreich. Lesern dieses Blog ist ja meine langsam ein wenig krankhaft werdende Obsession mit der Westfront 1914-1918 hinlänglich bekannt und ich wollte einige Zeit damit verbringen, das gesamte Gebiet einmal in Gänze zu erfassen. Also von der Schweizer Grenze bis hin an die belgische Küste, von den Alpen an die Nordsee.

Der ursprünglich kühne Plan sah vor, Naivchen, das ich bin, mir ein Quad zu kaufen und mit dem Zelt auf dem Gepäckträger ganz naturnah durch die Wälder zu brausen. Ich hatte mal eine Quadrunde auf einer griechischen Insel, die mir sehr viel Freude bereitete, und irgendwie schien es mir als guter billiger Motorradersatz für arme Männer, der darüber hinaus nicht umfallen kann.

Aber dann kamen die Zweifel.

Was mache ich mit dem blöden Ding, wenn ich die Strecke absolviert habe? Wieder verkaufen? Soll’s ein Quad sein oder ein ATV? Wieviel PS? Welches Modell ist überhaupt in der Lage, lange Strecken am Stück zu fahren und das über Tage (laut Foren nämlich die meisten nicht). Wie bekomme ich den ganzen Scheiß für die Reise in einen Rucksack und auf einen Quad-Gepäckträger? Möchte ich mir als älteren Herren wirklich ein Dutzend Nächte in einem Zelt im Wald antun? Oder Tage auf einem vibrierenden Blechpferdsattel? Und wenn es dann in Flandern keinen Wald mehr gibt, wo verstecke ich mich mit dem Zelt? Auf dem Campingplatz? Muss man da reservieren?

Eine Menge Fragen und wenn man so viele Fragen im Kopf hat, ist vielleicht eine ganz andere Antwort die richtige. So komme ich zu einem alten VW-Bus, T3 (T4! Es ist ein T4!), Selbstausbau, 300.000 (Knapp über 250.000. Mal nicht übertreiben, ok?) Kilometer auf dem Dieselmotor.

Natürlich schäme ich mich ein bisschen.

Zum einen wegen des Diesels. Aber ich habe ja in BaWü einen grüne Landesverband, der den Dieselmotor ganz rettenswert findet (Daimler vor Umwelt). Trotzdem finde ich, dass die Grünen in Fragen des guten Gewissens keinen Maßstab bilden sollten. Dann wegen des VW-Bus. Ich finde, um das Modell wird so viel abgekultet, dass man es besser meidet, zu viele Leute feiern den „Bully“ und ich bin mein Leben lang gut damit gefahren, in die entgegengesetzte Richtung zum Massengeschmack zu paddeln. Aber leider waren im Juni, als ich auf der Suche nach einem solchen Gefährt war, alle Renaults, Fords, Fiats, Opel und Skoda-Busse mit Benzinmotor bereits vergeben.

Und natürlich will ich das Schuljahresende in meinem Bundesland auf keinen Fall in Deutschland erleben. Mein Jahr neigt sich dem Ende zu, den Einfluss, den Covid-19 auf meine Pläne und meine Laune hatte/hat, habe ich an anderer Stelle ausgiebig diskutiert, und eine Art Abschiedsbrief/Review schreibe ich mal dann, wenn ich mich psychisch dazu in der Lage fühle. Noch leiste ich mir den Luxus, das mir meine Schule scheibchenegal sein kann, auch wenn das nächste Schuljahr bereits seine hässliche Fratze mit schlechten Nachrichten in mein Leben schiebt.

Was ich auf keinen Fall wollte, war ein Fahrzeug das „Camper1111“ herausschreit. Und der Innenausbau des Bussleins wirkt charmant, von außen ist es halt ein VW-Bus. Jetzt sind die Klamotten gepackt, Feldrationen gestapelt und eine Ausrüstungsliste halb durchgehakt. Ich bin heilfroh, dass ich mit dem ganzen Scheiß den Bus für mich alleine habe. Nachher um drei hole ich das Gefährt ab, lade es voll und fahre noch heute Abend Richtung französisch-schweizerischer Grenze damit.

Auf dem Weg werde ich altbekannte Gegenden sehen und im zweiten Teil mit der Champagne, der Marne, der Somme und Flandern Ecken des Ersten Weltkrieges, die mir bisher neu sind. Außerdem hoffe ich, Abends mit diesem TORTUGA-Projekt ein wenig weiter zu kommen, das lahmt.

Wie immer halte ich euch hier mit viel zu langen Tagebucheinträgen über meine Abenteuer informiert. Man kann also als persönlich mit mir Bekannter mitlesen und muss mich nicht nach der Rückkehr fragen, was ich so erlebt habe.

später am Tag

Oscar ist kein Rennpferd. Oscar ist ein 30 Jahre alter VW-Bus und mir auf Anhieb sympathisch. Diesel hin, VW-Kult her. Von seinem sehr netten Besitzer bekomme ich eine umfassende Einführung in alle Teile und ein wenig erinnert mich der Camper an die Yachten, die ich mal hatte: Hinter jeder Klappe, hinter jedem Fach kommt irgend etwas Nützliches zum Vorschein.

Bis ich Oscar bei mir vor der Haustür und ihn vollgeladen habe, wird es doch weit nach 18.00. Es kommen auch alle Nachbarn und sogar mein Vermieter vorbei, und fragen mich, woher ich den Bus habe. Das „Hippie“ aus dem Titel kann ich übrigens knicken: Aufkleber, Ausstattung und Krimskrams schreien laut „Surfer“, „Boulderer“, „Dirtbiker.“ Aber eine meiner Seiten mit „alter Dirtbiker“ zu übertiteln macht auch keinen Sinn.

Ich fahre in den Abend und begehe das größte Verbrechen des Jahres: Ohne jede Plakette mit einem Euro-Null-Diesel schleiche ich mich durch Stuttgart zur Autobahn, in der Hoffnung das keiner kuckt. Innerlich rechtfertigen kann ich das für mich über die Solarzelle auf dem Dach, denn ab jetzt lade ich Laptop, Handy und Stirnlampe mit Sonnenstrom. Außerdem muss man bedenken, dass Oscar seit 30 Jahren als Bus nicht neuproduziert wurde. Alleine das gibt ihm einen insgesamt nicht ungünstigen Fußabdruck.

Es kuckt keiner.

Der Bus entschleunigt mich ganz schön. Meinen Stuttgarter Assi-Fahrstil kann ich jedenfalls vergessen, jetzt kleben andere an meiner Stoßstange. Und die Strecke ab Karlsruhe zieht sich mit Tempo 110 ganz schön. Insgesamt fährt sich der alte Herr aber ausgezeichnet und sehr entspannt. Könnte ich mir mal ne Scheibe von abschneiden.

Irgendwann gegen 22:30 gondele ich durch einsame Elsass-Dörfer und wünsche mir endlich Pfetterhouse am Kilometer 0 zu erreichen. Es war eine lange und späte Anreise. Nirgendwo ein Hinweisschild zum Beginn der Westfront. Kurz vor der Schweizer Grenze biege ich todesmutig auf einen Feldweg ein und Stelle den Bus auf eine Wiese am Waldrand. Motor aus, Bier raus, Tür auf.

Der Wald steht schwarz und schweiget.

Und das macht er seit jeher sehr schön so. Als ich gegen halb 12 ins Bett krieche (bei Bussen und Yachten wörtlich zu nehmen) ahne ich, dass das der Beginn einer wunderbaren Freundschaft wird.

23.07.2020: „Kilometre 0“, Pfetterhouse, Elsass

Ich kann nicht sagen, dass ich durchgeschlafen hätte, aber als ich so richtig wach werde ist es kurz vor Acht und das will bei mir in einem neuen Bett was heißen. Die Sonne lacht über die angrenzende Heuwiese, die frisch gemäht mit großen runden Ballen übersäht ist, und hinter mir rauscht der Wald. Raus, Gas anschließen, Kaffeewasser kochen. Dazu Brioche mit Himbeermarmelade. Karte mit Google Maps vergleichen. Ah ja, dann hatte ich doch den Punkt gestern Nacht gar nicht so schlecht getroffen.

Der „Kilometre 0“ ist ein Kuriosum. Ins damals deutsche, heute französische Elsass ragt am Flüsschen Largin ein 250 Meter breiter Streifen Schweiz einen guten Kilometer wie ein fallen gelassener Riegel Toblerone ins andere Staatsgebiet. Die Soldaten nannten den Zipfel „Entenschnabel.“ Die Franzosen dockten sich an die Schweizer Grenze an, die Deutschen gleich daneben und nun stießen in vier Jahren Weltkrieg hier drei Parteien aufeinander: Zwei Kriegsteilnehmer und ein Neutraler. Damit man die verrückt und gewalttätig gewordenen Nachbarn im Blick hatte, richtete die Schweiz eine militärische Beobachtungslinie ein.

Es muss sich dann ein etwas anderer Kriegsalltag eingespielt haben: Zwei, die versuchen sich wehzutun, ohne dass ein Dritter, der eng dabeisteht, zufällig was abbekommt. Mit Neutralitätsverletzungen hatten die Deutschen so ihre Erfahrungen gemacht und die Nummer mit Belgien war nicht wirklich gut gelaufen. Da man nicht so richtig schießen konnte, weil man die neutrale Schweiz treffen könnte, bunkerte man um so fleißiger. Die Schweizer Grenzsoldaten schmückten ihren Beobachtungsbunker mit einer übergroßen Flagge der Eidgenossenschaft, damit ihn keine Seite „aus Versehen“ unter Feuer nahm.

Was dennoch vorkam.

2014 wurde wie überall an der Westfront ein neuer Lehrpfad in der Hoffnung auf Touristenströme angelegt. Der am Kilometer 0 ist ziemlich gut, mit informativen Tafeln in drei Sprachen und mit interressanten Einblicken in die kuriose Geschichte des Frontbeginns. Man ist aber in etwa drei Stunden auch durch und außer Bunkerresten und Grabenlinien wirken die Wälder recht aufgeräumt und fundfrei. Ich fahre relativ früh wieder los und befreie Oscar aus der Wiese.

Die Strecke, die ich abfahre, ist mir theoretisch wohlbekannt, also die Ortsnamen sind es, denn die benennen auch die militärischen Grabenkarten beider Kontrahenten. Es sind Frontortnamen: Seppois (le-Haut und la-Bas), Altkirch, Carspach, Burnhaupt, Cernay, Wattwil. Überall, wo heute idyllisches Elsass ist, wo Flammkuchen und Storch regiert, liefen zwei Liniengewirre über die Landkarte, ein rotes und ein blaues. Während die Geographie ganz im Süden noch recht flach ist, steigen ab Guebwiller hohe Bergwände an, und machten den Konflikt zu einem recht unschönen Gebirgskrieg.

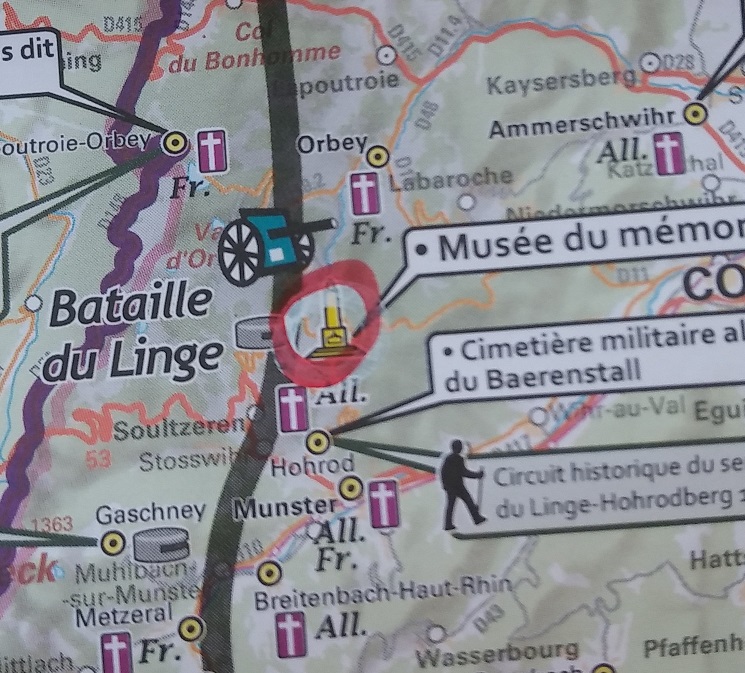

Sowohl auf dem Hartmannswiller Kopf als auch auf dem tête du Violu bin ich schon häufiger herumgestiefelt. Für dieses Mal habe ich mir einen dritten „Hotspot“ vorgenommen, den Lingekopf. Auch hier betonierten sich die Armeen auf Zigarrettenschnippweite metertief in die Erde und lieferten sich hässliche Gemetzel.

Oscar muss sich am zweiten Tag der Reise gleich mal im Gebirgspassfahren beweisen und er tut das brav, entspannt, zuverlässig und … langsam. Ich genieße die Momente in denen ich keine genervten anderen Fahrzeuge an der Stoßstange habe oder mir völlig geisteskranke Rennradfahrer um Kurven entgegenschießen. Pünktlich um 17.30 biege ich auf den Parkplatz des Lingekopf-Museums ein. Pünktlich, denn es schließt um 17:30.

Also davon morgen mehr. Ich suche mir einen kuscheligen Stellplatz auf dem Berg für die Nacht.

24.07.2020: „Lingekopf“, Elsass

Erfolgserlebnisse als Camperneuling. Zum Abendessen habe ich ordentliche Spaghetti mit Schafskäsesoße hingebracht und mich sogar mit der Dachdusche von Oscar geduscht. Mit ein bisschen gelegentlichem Frischwasser bin ich mit dem Bus relativ autark. Ich hab gar nicht so viel Bock auf Campingplätze.

Morgens um 9.00 bin ich der erste Besucher im Linge-Kopf-Museum. Man macht für mich extra die Tür auf, der ältere Elsässer lässt sich auf eine Plauderei mit mir ein und verspricht mir, dass er mich informiert, sobald ein paar mehr Deutsche in das Museum laufen, dann könne er den Informationsfilm auf Deutsch anbieten.

Das Lingekopfmuseum ist so herrlich altmodisch wie Oscar, man fühlt sich in die 90er zurückversetzt. Im Vergleich zur heutigen Weltlage wäre das eine Verbesserung. Hauptsächlich besteht die Ausstellung aus Vitrinen mit altem Zeug aus dem Krieg. In der Mitte ein Stück rekonstruierter Schützengraben. Mich erinnert die Ausstellung an das alte Memorial von Verdun, vor der Neueröffnung im Jahr 2016 . Tausende Exponate. So, wie man es heute nicht mehr macht. In letzter Zeit erwische ich mich aber dabei, wie ich die alten Ausrüstungsgegenstände recht intensiv mustere. Man weiß nie, wann man mal etwas „draußen“ wiedererkennt. So lerne ich auch, dass das von mir als Gewehrgranate titulierte explosive Überraschungsei neben dem Wanderweg vom Juni eigentlich eine französische Birnenhandgranate war.

Dem, dem sie ins Gesicht explodiert, sind solche Feinheiten natürlich egal.

Auch der Film ist an sich ein geschichtsdidaktischer Verkehrsunfall. Mit Explosiveffekt abbrennende Schriften, mystische Herr-der-Ringe-Musik, kleine animierte Computerspielsoldaten auf einer Karte. Der deutsche Sprechertext klingt, als hätte man das französische Original mit „Google-Übersetzer: Elsässisch“ umgewandelt. Wenigstens lässt der Film keinen Zweifel daran, was für eine dumme, saudumme Idee die Schlacht vom Lingekopf war.

Die erstreckte sich vom Sommer bis Herbst 1915. Davor war hier nicht viel. Danach war hier nicht viel. In vier Monaten 1915 verheizten die Generäle auf einem winzigen Felsen 10.000 Franzosen und 7.000 Deutsche. Als dem französischen General Joffre nach zwei Wochen die Divisionen ausgingen, holte er den Abitursjahrgang 1915 frisch aus dem Prüfungssaal an die Front und ließ die gegen die deutschen Maschinengewehre anstürmen. Halbe Kinder verbluteten in Hundertschaften auf dem felsigen Gipfel.

Ganz ernsthaft Leute und historisch fundiert: Generäle sind zum Kotzen.

Das an das Museum angeschlossene Stück Schlachtfeld ist ein Felsenlabyrinth aus deutschen Gräben und recht beeindruckend in seiner effektiven Verbunkerung. Die französischen Gräben liegen weiter unten am Hang und sind nahezu verfallen. An einer Stelle ist der Abstand zwischen den Nationen etwas mehr als ein Meter.

Fuck.

Zwei Stunden verbringe ich im Museum und auf dem zentralen Schlachtfeld. Dann geht es zurück mit Oscar zum Schlafplatz, auf der alten Karte in meiner digitalen Sammlung ist 200 Meter weiter östlich ein sehr großes Truppenlager eingezeichnet, „Sachsenlager“ nennt es die Generalstabskarte und es ist nahezu einen Kilometer lang. Ich will sehen, was sich heute noch davon findet.

Leider nicht viel.

Dem steilen Hang sieht man an, dass einmal sehr viele Leute dort gehaust haben müssen, zahlreiche Abdrücke von Unterständen und Hütten haben sich in den Boden gegraben. Dazwischen immer wieder kleine Beton und Zementfundamente, eingestürzte Bunker, ein gemauerter Backofen. Aber die Altmetallhändler haben ganze Arbeit geleistet. Gelegentlich glitzern ein paar Scherben zwischen den Tannennadeln. Letztendlich finde ich eine kleine Eierkohle, eine hübsche Tellerscherbe und einen Stiefelbeschlag bzw. ein Maultierhufeisen. Das war’s.

Gegen Nachmittag tauchen noch am rückwärtigen Hang große Zinkprofiltrümmer auf, die ich für die Reste einer Seilbahn oder eines Schrägaufzugs halte. Dann kommt auch noch ein Regenguss heran und ich beschließe, dem Elsass lebewohl zu sagen.

Zwei Vogesenpässe muss Oscar überwinden und er tut das brav und tapfer, immer mit einem Rattenschwanz an genervten moderneren Fahrzeugen am Arsch. Aber bei 70 ist leider im bergigen Gelände bei Oscar nahezu Schluss. Ich tröste ihn mit dem festen Versprechen, dass die Tour ab jetzt flacher werden wird.

Nach dem ersten Bergpass erinnere ich mich an meine „Schlachtfeldhose“, eine abgeranzte Jeans. Als ich zuletzt an sie dachte, hing sie zum Trocknen an Oscars Heckfahrradträger. Nach einer genervten Bremsung am Straßenrand stelle ich mit Erstaunen fest: Meine Hose hängt immer noch da. Wunder geschehen.

Abendessen in Lunevill, Restaurant.

Luneville hat einen gewaltigen barocken Schlosspark und viele leerstehende Läden und Gaststätten. Wenn man wissen will, wie sich jahrelange neoliberale Staatsführung auf Klein- und Mittelstätte auswirkt, dann kann man sich an Frankreich ein Beispiel nehmen. Abseits der großen Zentren macht alles dicht. Ich finde noch ein Restaurant, dass auf hat, es ist zwar etwas teuer, das Essen ist aber gut. Und es erspart mir für heute den Gaskocher.

Mein Ziel für morgen, der Foret de Paroy, liegt 10 Kilometer östlich der Stadt. Es ist eine gottverlassene Gegend. Als ich im Abendrot auf einer schlaglochverseuchten Kleinststraße auf den Wald zutuckere, zwischen Sonnenblumenfeldern, als wäre das ein schmutziger Buddy-Movie mit Till Schweiger und Moritz Bleibtreu, spielen plötzlich zwei Füchse auf der Straße. Füchse. Zwei. Spielen fangen. Langsam bringe ich Oscar zum Stehen, anstatt zu flüchten blicken Reinecke 1 und Reinecke 2 neugierig und ruhig auf den Bus. Irre.

Bis ich am Handy die Navigation deaktiviert habe, um zu fotografieren, sind sie verschwunden.

25.07.2020: Foret de Paroy, Luneville

Fuchs: check (2x)

Rehe: check, check, check. Check, check. Und nochmals check.

Hase: check

Wildschweine: Wo seid ihr diesmal bloß?

Iltis: check.

Ja, sogar ein Iltis. Wenn ich ihn richtig erkannt habe. Aber er war nicht weit weg und relativ entspannt unterwegs. Mein erster Iltis.

Was ich an diesem „Hobby“ in den letzten Jahren immer stärker zu schätzen gelernt habe, ist das Naturerlebnis. Ich glaube ich habe an der Westfront mittlerweile mehr Tiere in freier Wildbahn beobachtet, als im Rest meines Lebens. Ich freue mich immer wie ein kleines Kind, wenn ich welche sehe.

Aber das Naturerlebnis ist dieses Mal auch das Miterleben einer Krise. Der Wald ist dermaßen trocken, egal ob ich im Elsass, den Vogesen oder in Lothringen unterwegs bin, der Boden bröckelt wie zerbrochener Zement durch die Finger. Heute bin ich wieder durch die „Notschlachtung“ eines Hanges gegangen. Der Tannenbaumbestand musste wohl dringend raus, sie halten den Klimawandel einfach nicht aus. Jetzt, im Juli, ist der ehemalige Waldboden dort grauer Beton mit Rissen, es sieht aus wie in der Sahelzone. Wenn die Bauern ihre Äcker pflügen, wehen Staubfahnen meilenweit auf. Ich kann mir nur ausmalen, was auf den kahlgeschlagenen Hängen passiert, wenn es doch mal wieder einen Tag stark drauf regnet. Schlammlawine.

Ob die, die jetzt gerade mit der Schule beginnen, noch einen mitteleuropäischen Wald erleben können?

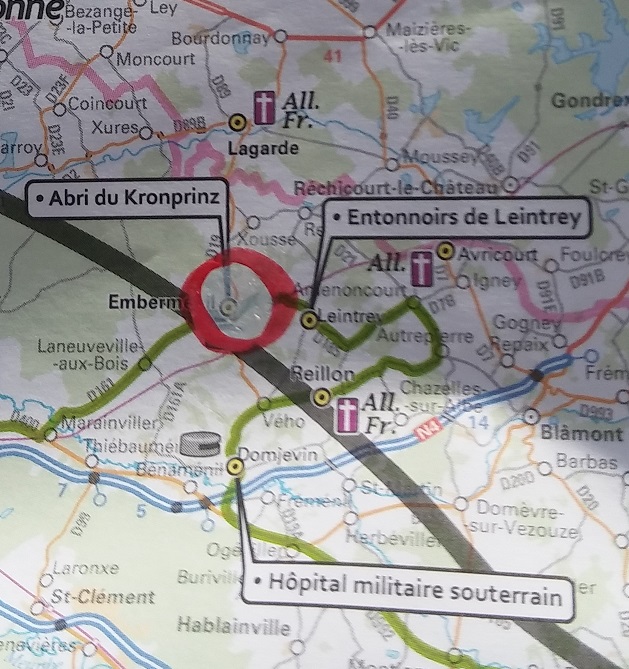

Kommen wir zum Foret de Paroy, eine der vergessensten Ecken der Westfront. Kein einziges großes braunes Schild „Champs de Batailles 1914-1918“ an den Straßen, wie bei Verdun oder in den Argonnen. Keine ausgeschilderte Erinnerungstour. Dabei war sogar einmal der Kronprinz da. Seinen Generalstabsbunker kann man hier heute noch sehen. Es gibt an der Westfornt so einige „Abri de Kronprinz“, die bekannteste liegt wahrscheinlich bei Varennes-en-Argonne. Aber nur hier ist ein Aufenthalt von Kronprinz Wilhelm verbürgt, und zwar im Frühsommer 1918. Der Bunker hatte sogar offensichtlich eine direkte Telefonverbindung nach Berlin. Es ist ein etwas albernes Betonhäuschen in einem pseudorömischen Stil, so wie auch Kronprinz Wilhelm, mit seinem Totenkopftschakkom eine etwas alberne Persönlichkeit war. Zum Hohenzollern gehört, dass er einen an der Klatsche hat.

Der Foret de Paroy ist vergessen, einfach weil hier nie eine große Durchbruchsschlacht angesetzt wurde, mit vielen Divisionen und Angriffsplänen. Es gab nur das alltägliche Gemetzel der Westfront, wie zahlreiche Granatsplitter im Wald bezeugen. Das Grabengewirr, vor allem im südlichen Teil, ist ziemlich gut erhalten und beeindruckend, auch Bunkerchen gibts nicht wenige. Aber der Wald ist aus dem öffentlichen Gedenken gefallen.

Dabei war er übrigens gleich in zwei Weltkriegen Schlachtfeld. Im September 1944 machte hier die Wehrmacht noch einmal Halt und lieferte sich mit Pattons 3. US-Armee heftige Waldgefechte. Teilweise zwischen den Gräben des vorherigen Weltkrieges. Bei einem früheren Besuch habe ich einmal zwei Bazooka-Geschosse gefunden, eher seltene Explosivware aus dem Zweiten Weltkrieg.

Jetzt habe ich Oscar gepackt und mich auf den Weg in sehr bekannte Gefilde gemacht. Über Nancy und Pont-A-Mousson erreiche ich den Frontbogen von St. Mihiel, wo ich schon oft war. Nachschub einkaufen war ich auch das erste Mal – mit Maske – und mein Vermieter meinte, ich solle der Tankuhr von Oscar nicht trauen und ihn lieber alle 600 km mit Diesel füttern. Den 600sten habe ich in Luneville gefahren, etwa 50 Liter gingen in den Tank. Jetzt sollte es bis zur Küste eigentlich reichen.

Aus der Schule erreichen mich eher düstere Nachrichten.

Manchmal fällt ein Schatten über diese Reise.

Ich stehe in Apremont auf dem Busparkplatz neben dem Croix de Redoutes – die heimliche Zünderhauptstatt der Front. Sonst ist hier keiner. Abendessen: Kartoffeltortillia mit Spiegelei. Fein. Gut, die Tortillia war fertig gekauft. Draußen ist es nun dunkel. Durch die offene Schiebetür zirpen 10.000 Grillen und Zikaden herein, der Wald verströmt tiefen Frieden.

Ich könnte mich an dieses Leben gewöhnen.

26.07.2020: Bois Brûlé, Apremont, St. Mihiel

Mein Soundtrack zur Tour (CD-Stapel unter dem Armaturenbrett):

Deichkind: Wer sagt denn das?

Beasty Boys: Paul’s Boutique

Faber: I fucking love my life

Casper: Lang lebe der Tod

Dicht und Ergreifend: Dampf der Giganten

Großstadtgeflüster: Trips und Ticks

Ich werde langsam echt gut im illegale Dinge tun. Eben gerade habe ich diverse Gesetze gebrochen und ich fühle dabei keinerlei Reue, nur ein bisschen Scham und kaum moralische Enpörung über mich selbst. Eher ein Gefühl zwischen James Dean und Capitain Jack Sparrow, nur nicht so hübsch. Ist wohl so eine „alternder Beamter von der Leine“ – Geschichte.

Zunächst hatte ich mich völlig verfranzt. Bis hierhin hatte mich meine IGN-Karte „Grande Guerre 1914-1918“ sehr sicher und mit wenig Navi durch die Tour gebracht, aber den Parkplatz am toten Mann habe ich vorhin grandios verfehlt. Statt dessen stand ich mit Oscar bei Cumiere, einem zerstörten Dorf, das auch irgendwie auf dem Toten Mann liegt. Was stimmt nur mit meiner Karte nicht? Schönerweise hatte ich aber eine digitale Kopie der IGN-Karte „Verdun“ auf dem Rechner, die von 2006, auf der noch zwei Millionen verbotene Dinge verzeichnet sind, die sie in der neuesten Ausgabe heraus retouchiert haben. Und siehe da: Von Cumiere zum Parkplatz am Denkmal führt ein Forstweg.

Ich habe in vielen Jahren Frankreich noch keine Forstwegschranke gefunden, die intakt gewesen wäre. Auch die an meiner ausgeheckten Geheimverbindung steht sperrangelweit auf, das Gegenstück zum Sichern und Zusperren ist augenscheinlich seit Zeiten Mitterands verschwunden. Zudem entpuppt sich der Forstweg als breiter und gut ausgebauter Holzarbeitsweg, für Oscar kein Problem.

Also los, Märzhase!

Ich tuckere im zweiten Gang im Abendsonnenschein durch den Wald, es ist heute Sonntag, gegen 20.00, da hält mich kein Mitarbeiter des staatlichen Forstamtes mehr auf. Natürlich ist es hochillegal, dass einer wie ich den Weg benutzt. Ich kichere vergnügt. Dann, nach etwa einem Kilometer, die Abzweigung zum Besucherparkplatz, ganz wie auf der Karte versprochen. Ein Blick, eine Erkenntnis, ein Fehlschlag: Natürlich ist da eine Schranke, ziemlich fett und diesmal vorgelegt. Wer hätte geahnt, dass die französische Forstverwaltungsbehörde, wenn sie eine Schranke intakt hält, zu aller erst die hinter dem Besucherparkplatz wählt, damit nicht jeder Depp in einem grauen Bus durch ihren Wald braust! Ich akzeptiere bereits resigniert, dass ich den ganzen Weg zurückschleichen muss, durch zwei Dörfer, um dann den offiziellen Zugang zu finden, gebe mir aber noch eine letzte Chance: fußläufig lege ich die letzten 30 Meter zur Schranke zurück, um sie genau zu erkunden. Und siehe da, vive la republique: Sie ist nicht gesichert! Kein Schloss, kein Bolzen, man kann sie einfach zurückschieben.

Natürlich ist es hochgradig gesetzlos, dass einer wie ich eine staatliche Schranke bedient.

Früher am Tag: Der Bois Brûlé zeichnet sich durch eine Vielzahl von deutschen Unterständen aus, die irgend ein ziemlich guter Tunnelbaumeister alle mit den selben U-förmigen Wellblechen konstruiert hat. Besser erhalten sind kaum Unterstände aus dem Krieg, Respekt für den Konstrukteur. Ich habe an anderer Stelle schon viel über den Wald geschrieben. Ich entdecke ihn ihm immer wieder etwas Neues.

Früh morgens im Wald zucke ich heftig zusammen denn auf der Grabenlinie steht in Rufweite plötzlich ein fremder Mann. Auf zwei Füchse, 17 Rehe und 32 Wildschweine kommt in meiner persönlichen Statistik ein Mensch, es handelt sich also um eine unerhört seltene Begegnung. Der Herr ist Belgier, spricht gut Englisch und wir kommen ins Fachsimpeln, Er lebt in der Nähe von Ypern, da ist einem der erste Weltkrieg nah. Er macht mit Frau, drei Söhnen und zwei Freundinnen (von Söhnen) nun das erste Mal Urlaub in der Gegend und ist fasziniert, wie viel Graben hier noch zu sehen ist.

Der Kerl ist ziemlich nett, ich gebe ihm Tipps, warne eindringlich vor Eier-Handgranten, und er sagt mir, was ich mir in Belgien ansehen muss.

Habe ich mich gestern über trockene Wälder beschwert? Der zynischste aller Götter laß mit und über mich geht gegen halb elf mitten im Wald ein Regenguss nieder, der Noah zu Hammer und Nagel hätte greifen lassen. Ich bin ekelhaft nass bis ich wieder am Bus bin, nur meine neuen Schuhe, die halten super trocken. Grummelnd hänge ich meine Schlachtfeldklamotte an Oscar, weil natürlich jetzt wieder Laser-Sonne strahlt, und mache mich an ein ausgiebiges Mittagsvesper.

Ich beiße gerade in meine Paprika, da halten zwei Autos mit extrem seltsamen Nummern neben mir. Es ist der Belgier, samt Frau, drei Söhnen und zwei Freundinnen (der Söhne). Großes Hallo. Er wollte seiner Familie all die tollen Dinge zeigen, die er früh morgens entdeckt hatte.

Ich bin gerade dabei, die wieder halbwegs trockenen Sachen abzuhängen, da taucht die sehr nette belgische Großfamilie wieder auf. Mein neuer Kumpel schwenkt eine französische Feldflasche, die er unter einem umgestürzten Baum gefunden hat. Er ist ein wenig enttäuscht, als ich ihm zwei mal bestätige, dass die Flasche das (sehr speziell geformte) französische Modell ist, ich habe das Gefühl, er hätte sich eine deutsche gewünscht.

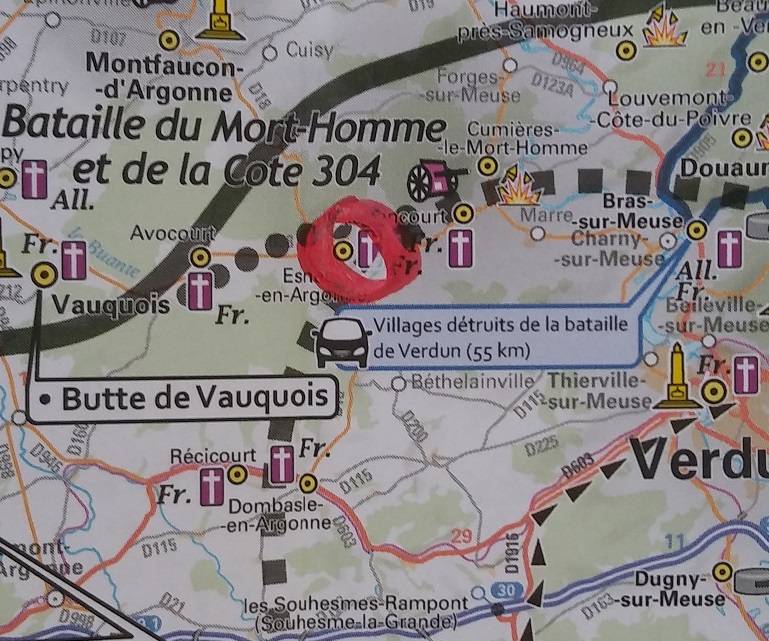

Nun bin ich also auf mir sehr bekannten Wegen bis nach Verdun gefahren, habe dort in einem direkt an der Straße gelegenen Restaurant gegessen (wie oft etwas zu teuer für die mittelmäßige Qualität) und sitze auf dem toten Mann, auf dem ich beim letzten Mal so viele Funde hatte. Morgen geht es ein paar Meter nach Norden, im sog. „Rabenwald“ war ich noch nicht.

Alles ist stockdunkel draußen. Hier sind über 10.000 Menschen gestorben. Wenn heute Nacht keine Geister an den Bus klopfen, dann gibt’s auch keine.

27.07.2020, Morte Homme, Verdun

Die Physik des Schlachtfeldes ist faszinierend. Da führt zum Beispiel ein Weg führt durch den Wald quer durch eine recht breite Schlucht, er geht hinab und wieder hinauf, ein großes Kiesweg-U. Der Weg ist aus dem gelblich weißen Kalkstein des Massivs, und dem Wanderer fällt auf, dass es auf dem Weg andersfarbige Cluster gibt: Grün für Kupfer; rotbraun für Eisen; blaugrau für Blei.

Tatsächlich sortiert der Weg das Schlachtfeld durch. Er macht das wie eine natürliche Goldwaschtreppe, mit jedem Regenguss, jeder Schneeschmelze spült das Wasser Reste des Krieges aus dem umliegenden Erdreich und je nach Kieskörnung, Steigung und Wegkrümmung sammeln sich unterschiedliche Materialien nach chemischer Dichte an bestimmten Stellen an.

Damit offenbart sich eine faszinierende natürliche Sammelmaschine. Das Eisen besteht in fast jedem Fall aus Granathüllensplittern, dem Killer Nr. 1 des Kriegs. Blei findet sich fast auschließlich als Schrappnellkugel, die an graue große Blaubeeren erinneren, aber eine echt hässliche Waffe waren, manchmal auch als Bleipatronenspitze. Kupfer erscheint großteils als Bruchstück von Führungsbändern an Granaten, dazwischen aber auch Kupfermantelfragmente von Patronen oder winzige Kupfernägelchen für weiß-der-Geier was.

Man könnte das Schlachtfeld mit einer Waschanlage nach Altmetallen ausbeuten wie einen ganz normalen Tagebau. Natürlich mit tausenden unangenehmen Blindgängern.

Am Morte Homme kann man an den metallgespickten Wegen sehen, was abging. Die zentrale Höhe über das Schlachtfeld ermöglichte ihrem Besitzer, das gesamte Geschehen zu beobachten und das eigene Feuer effektiv zu leiten. Die Deutschen wollten sie haben; die Franzosen auf keinen Fall hergeben; Dann wollten sie die Franzosen auf jeden Fall zurückholen. Jetzt ist der Hügel ein Massengrab auf alle Zeiten.

Gegen Abend mache ich mich auf den Trip in die Champagne. Mein Weg führt erst durch wohlbekanntes Gebiet, die Hügel und Schluchten der Argonnen. Wieder fällt mir auf, wie krank die Wälder sind. Tiefe Tannenschluchten, die ich vor drei Jahren noch moosgrün-saftig erlebt habe, sind jetzt plötzlich tot und braun. Überall werden hastig Hänge leergeräumt. Für Artfaktsucher eine einmalige Chance, der Waldliebhaber-Teil meiner Seele weint.

Unsere Wälder sterben. Jetzt gerade.

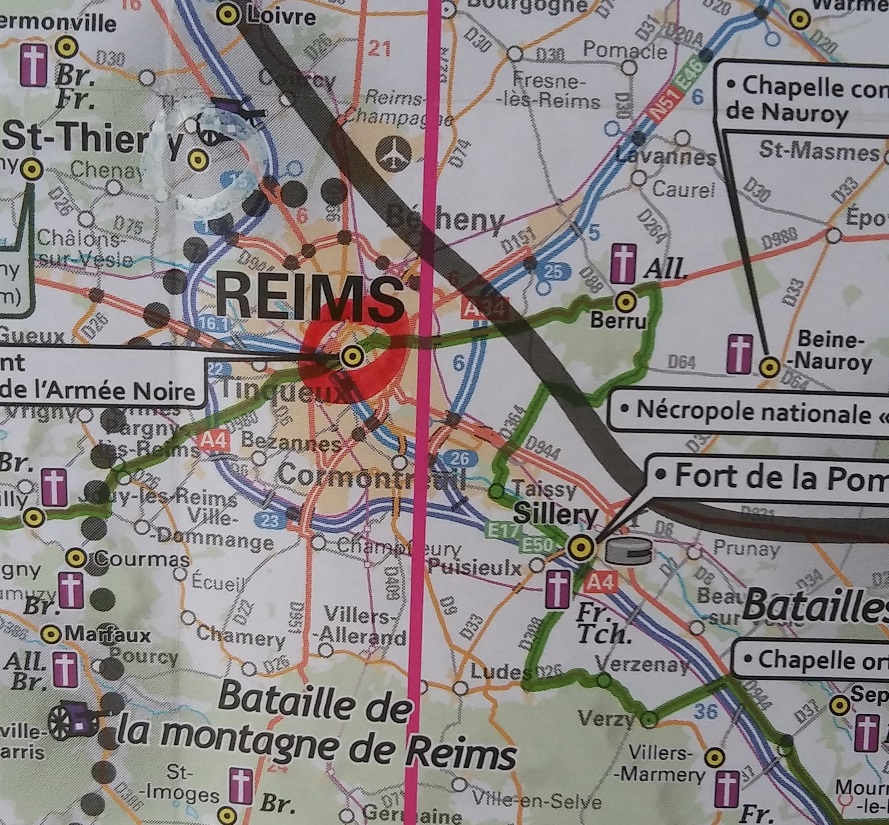

Mit der Champagne betrete ich Neuland, so weit war ich im Frontverlauf noch nie. Endlos weite Felder auf denen Traktoren Strohballen rollen. Bolzengerade Alleen. Der Front bin ich auf der Spur, so lange man regelmäßig an Militärfriedhöfen vorbeifährt bleibt man auf der Linie. Die Sonne brennt gnadenlos auf diese Landschaft hinab, von Süden weht ein staubheißer Wind.

Viel lasse ich liegen. Die Marne-Schlacht, die Kämpfe von 1915 … aber ich muss auch mal Strecke machen. Morgen in Reims gibt es einen Stadt-Tag. Und hoffentlich finde ich mal ein WiFi, um das ganze Zeug hier hochzuladen.

Reims, 28.07.2020

So, von 9:00 bis 11:00 saß ich in einem Café um den Blog auf Stand zu bringen. Uffz. Heute Nacht zwischen Weinbergen geschlafen, neben einem Sportplatz (Ich! Sportplatz!), nettes Gespräch mit einem Franzosen mit weißem Husky, der das selbe Busmodell besitzt. Fachsimpelei über Wasserbehälter. Jetzt gehe ich mir eine Kathedrale ansehen.

Ich muss aufhören auf den Boden zu starren, weil ich Funde erwarte.

Kommentar hinterlassen